Utente:Marcel Fosca/Sandbox:Trittico del Vagabondo

| Trittico del vagabondo | |

|---|---|

| Autore | Hieronymus Bosch |

| Data | 1500 circa |

| Tecnica | Olio su tavola |

| Dimensioni | 71,3×70,7 cm |

| Ubicazione | Museo Bojmans-Van Beuningen, Museo del Louvre, Yale University Art Gallery, National Gallery of Art, Rotterdam, Parigi, New Haven, Washington |

Il Trittico del Vagabondo è il nome attribuito alla composizione ricostituita in sede critica e formata dai seguenti dipinti di Hieronymus Bosch oggi smembrati e conservati separatemente in quattro distinti musei in Europa e negli Stati Uniti d'America. Si tratta de la Nave dei folli conservata nel Museo del Louvre di Parigi la quale tavola abbinata alla Allegoria dei piaceri conservata presso la Yale University Art Gallery a New Haven formerebbe il pannello sinistro; la Morte di un avaro conservata nella National Gallery of Art di Washington formerebbe il pannello destro, da ultimo il Venditore ambulante costituirebbe lo sportello del trittico chiuso mentre il pannello centrale è tuttora mancante e lo si reputa di fatto perduto.

Storia

[modifica | modifica wikitesto]La Nave dei folli è nota dal 1918, quando venne donata al Louvre da Camille Benoît, già conservatore associato al Dipartimento delle pitture del museo e specialista dell'arte fiamminga. La storia dei passaggi di proprietà del dipinto non è altrimenti nota e si suppone che l'acquisto da parte del Benoît sia avvenuto sul mercato parigino all'inizio del XX° secolo. Nel Cabinet des Dessins se ne conserva anche un disegno preparatorio[1].

A partire dalla mostra di Rotterdam del 1936 presso il Museo Boijmans alcune similitudini tra la Nave dei folli e quella dell' Allegoria dei piaceri erano state notate aprendo il dibattito sulla possibile parentela tra le due opere. Nel 1958 la studiosa Lotte Brand Philip e nel 1959 il professore a Yale, Charles Seymour, affermarono, la prima, che i due pannelli facessero parte di un unico insieme e il secondo che l' Allegoria dei piaceri potesse costituire la sezione inferiore della Nave dei folli. Il restauro dell' Allegoria dei piaceri condotto nel 1972 rivelò che i margini inferiore della Nave e superiore dell'allegoria combaciavano in modo tale che ad esempio la cima delal frasca come parte terminale dell'imbuto che riveste il capo del trombettiere goloso in groppa al barile nell'Allegoria si ritrovano effettivamente nella parte bassa della Nave[2]. A quarant'anni di distanza, il restauro della Nave dei folli iniziato nel 2013 ed ultimato nel 2015 in vista del cinquecentenario dalla morte del pittore, ha nuovamente confermato che i due pannelli del Louvre e di Yale combaciassero in origine prima del loro smembramento[3].

Assodata l'appartenenza delle due opere ad un'unica composizione nello stesso anno lo studioso Jan Piet Filedt Kok del Rijksmuseum, estendeva la ricostruzione basandosi sulle straordinarie somiglianze nel disegno tra quattro diverse opere di Bosch che potevano far parte di un unico trittico: il Venditore ambulante, l'Allegoria dei piaceri, la Nave dei folli e la Morte di un avaro[4]. L'ipotesi non riscosse successo, anche perché il primo pannello veniva datato a una fase più tarda degli altri, quella finale, per la presenza della figura monumentale in primo piano[5].

L'analisi dendrocronologica condotta nel 2001 ha invece avvalorato l'ipotesi rilevando come il legno delle quattro opere fosse compatibile con un unico insieme, databile al 1494 circa[5].

Descrizione e stile

[modifica | modifica wikitesto]Il trittico originale doveva essere composto dalla Nave dei folli a sinistra con l'Allegoria dei piaceri nella parte inferiore e la Morte di un avaro a destra. Ignota è la pala centrale, se esisteva (potrebbe anche essere stato un dittico), mentre il Venditore ambulante si doveva trovare sul retro dello sportello sinistro, tagliato nel senso della lunghezza per ricavarne due tavole[5].

L

Altre immagini

[modifica | modifica wikitesto]-

La Nave dei folli prima del restauro del 2015

-

Ricostruzione della Nave dei folli con l'Allegoria dei piaceri.

-

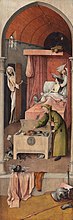

Morte di un avaro.

-

Disegno preparatorio per la Nave dei folli.

Note

[modifica | modifica wikitesto]- ^ Varallo, cit., pag. 126.

- ^ Anne M. Morganstern, The Rest of Bosch's Ship of Fools, "The Art Bulletin", Vol. 66, No. 2 (Jun., 1984), pp. 295-302

- ^ Cécile Scaillérez, Révélation: le Jérôme Bosch du Louvre n'est pas une nef des fous, Grande Galerie. Le Journal du Louvre, n°34, déc. 2015-janv/févr. 2016, pagg. 70-76

- ^ Jan Piet Filedt Kok, Underdrawing and Drawing in the Work of Hieronymus Bosch: A Provisional Survey in Connection with the Paintings by Him in Rotterdam, "Simiolus: Netherlands Quarterly for the History of Art", Vol. 6, No. 3/4 (1972 - 1973), pp. 133-162: Vedasi in particolare pagg. 151-4

- ^ a b c Varallo, cit., pag. 124.

Bibliografia

[modifica | modifica wikitesto]- Franca Varallo, Bosch, Skira, Milano 2004.

- William Dello Russo, Bosch, "I geni dell'arte", 2ª edizione, Milano, Mondadori Electa, 2008, ISBN 978-88-370-6431-0.

Voci correlate

[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti

[modifica | modifica wikitesto] Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Marcel Fosca/Sandbox:Trittico del Vagabondo

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Marcel Fosca/Sandbox:Trittico del Vagabondo

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]- Scheda nel sito ufficiale del museo, su cartelen.louvre.fr.

[[Categoria:Dipinti di Hieronymus Bosch]] [[Categoria:Dipinti nel Louvre]] [[Categoria:Dipinti a soggetto simbolico]]