Tyto soumagnei

| Barbagianni del Madagascar | |

|---|---|

| |

| Stato di conservazione | |

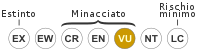

Vulnerabile[1] | |

| Classificazione scientifica | |

| Dominio | Eukaryota |

| Regno | Animalia |

| Sottoregno | Eumetazoa |

| Superphylum | Deuterostomia |

| Phylum | Chordata |

| Subphylum | Vertebrata |

| Infraphylum | Gnathostomata |

| Superclasse | Tetrapoda |

| Classe | Aves |

| Sottoclasse | Neornithes |

| Superordine | Neognathae |

| Ordine | Strigiformes |

| Famiglia | Tytonidae |

| Genere | Tyto |

| Specie | T. soumagnei |

| Nomenclatura binomiale | |

| Tyto soumagnei A.Grandidier, 1878 | |

Il barbagianni del Madagascar (Tyto soumagnei A.Grandidier, 1878) è un uccello della famiglia Tytonidae, endemico del Madagascar.[2]

Descrizione[modifica | modifica wikitesto]

Aspetto[modifica | modifica wikitesto]

È un barbagianni relativamente piccolo. Il piumaggio va da un giallo-ocra ad un arancione-ocra con sopra di esse varie macchie nerastre, il disegno bianco facciale è a forma di cuore con i bordi scuri e presenta delle sbiadite macchie marroni sotto il contorno inferiore degli occhi e alla base del becco. L'addome si presenta color ocra con le piume disordinate aventi sempre dei puntini neri. Gli artigli sono possenti.[3]

Dimensioni[modifica | modifica wikitesto]

Complessivamente raggiunge un'altezza di circa 27,5 cm, ha un'apertura alare di 190 - 220 mm e la coda è lunga 93 – 120 mm. Il maschio è più piccolo della femmina, difatti il primo ha un peso di circa 320 g e la seconda di 430 g.[4]

Biologia[modifica | modifica wikitesto]

Canto[modifica | modifica wikitesto]

Il canto del barbagianni del Madagascar è poco conosciuto. Emettono un cheerroorr, un rumoroso stridio sibilante della durata di circa 1 secondo e mezzo, simile a quello del comune barbagianni, ma più vigoroso e tendente dal mezzo del grido al grave. In aggiunta, canti come wok-wok-wok sono considerati gridi di allarme.[4]

Alimentazione[modifica | modifica wikitesto]

Si nutre prevalentemente di piccoli mammiferi (in particolare una delle sue prede preferite è il ratto malgascio Eliurus antsingy), ma anche di rane, gechi e insetti.[5]

Riproduzione[modifica | modifica wikitesto]

Nidifica nelle cavità naturali degli alberi nella stagione invernale e i pulli rimangono nelle vicinanze del nido per circa 4 mesi.[4] Il primo nido descritto di questa specie, fu individuato nel 1995 all'interno di una cavità del tronco di un isolato albero di Weinmannia spp., ad una altezza di 23 m dal terreno.[6]

Spostamenti[modifica | modifica wikitesto]

Non si sa molto, ma apparentemente è stanziale.[4]

Distribuzione e habitat[modifica | modifica wikitesto]

La presenza di Tyto soumagnei è storicamente segnalata in un'area del Madagascar orientale che si estende dal Parco nazionale della Montagna d'Ambra a nord sino al Parco nazionale di Andasibe-Mantadia al centro. Più recentemente vi sono state segnalazioni che spostano i confini dell'areale della specie sino all'estremità sud-orientale dell'isola, rendendolo ben più ampio di quanto ritenuto in passato.[1]

Il suo habitat tipico è la foresta pluviale sempreverde, dal livello del mare sino a 2000 m di altitudine, ma è stato segnalato anche in aree di foresta decidua secca.

Conservazione[modifica | modifica wikitesto]

Classificata in passato dalla IUCN Red List come specie in pericolo di estinzione (Endangered), il suo stato di conservazione è stato recentemente declassato a Vulnerabile, in virtù di un areale di dimensioni maggiori di quanto erroneamente ritenuto in passato.[1]

Parte del suo areale ricade all'interno di aree naturali protette quali il Parco nazionale di Andasibe-Mantadia, la Riserva speciale di Marotandrano, il Parco nazionale di Masoala, il Parco nazionale della Montagna d'Ambra, la Riserva naturale integrale dello Tsaratanana e il Parco nazionale di Zahamena.

La specie è inclusa nella Appendice I della Convention on International Trade of Endangered Species (CITES)[7]

Ha una popolazione stimata tra i 1000 ed i 2500 esemplari.[8]

Note[modifica | modifica wikitesto]

- ^ a b c (EN) BirdLife International 2009, Tyto soumagnei, su IUCN Red List of Threatened Species, Versione 2020.2, IUCN, 2020.

- ^ (EN) F. Gill e D. Donsker (a cura di), Family Tytonidae, in IOC World Bird Names (ver 9.2), International Ornithologists’ Union, 2019. URL consultato il 15 ottobre 2020.

- ^ König 2008, p. 217.

- ^ a b c d König 2008, p. 218.

- ^ Goodman SM and Thorstrom R, The diet of the Madagascar Red Owl (Tyto soumagnei) on the Masoala Peninsula, Madagascar (PDF), in Wilson Bulletin 1998; 110:417-421 (archiviato dall'url originale il 19 novembre 2011).

- ^ Thorstrom R, and de Roland L-AR, First nest record and nesting behaviour of the Madagascar Red Owl Tyto soumagnei (PDF), in Ostrich 1997; 68: 42-43 (archiviato dall'url originale il 19 novembre 2011).

- ^ CITES - Appendices I, II and III (PDF), in Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora, International Environment House, 2011 (archiviato dall'url originale il 4 agosto 2012).

- ^ Ravazzi 2010, p. 29.

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

- Halleux D, Goodmann SM, The rediscovery of the Madagascar Red Owl Tyto soumagnei (Grandidier 1878) in north-eastern Madagascar, in Bird Conservation International 1994; 4:305-311.

- Thorstrom R, Hart J and Watson RT, New record, ranging behaviour, vocalization and food of the Madagascar Red Owl Tyto soumagnei (PDF), in Ibis 1997; 139:477-481. URL consultato il 15 marzo 2012 (archiviato dall'url originale il 4 marzo 2016).

- Irwin MT, Samonds KE, Range extension of the Madagascar Red Owl Tyto soumagnei in Madagascar: the case of a rare, widespread species? (PDF), in Ibis 2002; 144: 680–683.

- Cardiff SG and Goodman SM, Natural history of the Red Owl (Tyto soumagnei) in dry deciduous tropical forest in Madagascar, in Wilson Journal of Ornithology 2008; 120:891-897.

- König C, Weick F, Owls of the World, Londra, Christopher Helm, 2008, ISBN 978-0-7136-6548-2.

- Ravazzi G, Rapaci: Diurni e Notturni, Giunti editore, 2010, p. 255, ISBN 9788841240052..

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

Altri progetti[modifica | modifica wikitesto]

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Tyto soumagnei

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Tyto soumagnei Wikispecies contiene informazioni su Tyto soumagnei

Wikispecies contiene informazioni su Tyto soumagnei

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]

- Tyto soumagnei, in Avibase - il database degli uccelli nel mondo, Bird Studies Canada.

- Madagascar Red Owl (Tyto soumagnei) Birdlife International

- Tyto soumagnei Animal Diversity Web

- Madagascar Red Owl (Tyto soumagnei) ARKive, Images of Life on Earth