Estrilda poliopareia

| Astrilde dell'Anambra | |

|---|---|

| |

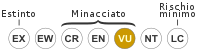

| Stato di conservazione | |

Vulnerabile[1] | |

| Classificazione scientifica | |

| Dominio | Eukaryota |

| Regno | Animalia |

| Phylum | Chordata |

| Subphylum | Vertebrata |

| Classe | Aves |

| Sottoclasse | Neornithes |

| Superordine | Neognathae |

| Ordine | Passeriformes |

| Sottordine | Oscines |

| Infraordine | Passerida |

| Superfamiglia | Passeroidea |

| Famiglia | Estrildidae |

| Genere | Estrilda |

| Specie | E. poliopareia |

| Nomenclatura binomiale | |

| Estrilda poliopareia Reichenow, 1902 | |

L'astrilde dell'Anambra (Estrilda poliopareia Reichenow, 1902) è un uccello passeriforme della famiglia degli Estrildidi[2].

Descrizione[modifica | modifica wikitesto]

Dimensioni[modifica | modifica wikitesto]

Misura fino a circa 12 cm di lunghezza.

Aspetto[modifica | modifica wikitesto]

L'aspetto è quello tipico delle specie del genere Estrilda, slanciato ma robusto, con lunga coda ed ali arrotondate.

La livrea è bruno-grigiasta con tendenza a virare verso il grigio sulla testa e verso l'arancio sui fianchi; gola, petto e ventre sono più chiari e tendono al bianco grigiastro, mentre la coda è nera ed il codione rosso. La femmina presenta colorazione meno accesa, ma si tratta di caratteristiche fortemente soggette a variazione individuale e nel complesso il dimorfismo sessuale non è molto evidente. Il becco è rossiccio, le zampe sono carnicino-nerastre, e gli occhi sono di un caratteristico colore grigio-verdastro.

Biologia[modifica | modifica wikitesto]

Si tratta di uccelli diurni, che vivono in coppie o in piccoli gruppu che si compongono al massimo di una ventina d'individui, a volte aggregati a stormi di altre specie congeneri o comunque affini. Per il resto, si conosce piuttosto poco circa le abitudini di questa specie, della quale si contano solo cinque avvistamenti verificati[3].

Alimentazione[modifica | modifica wikitesto]

La dieta si compone principalmente di piccoli semi di graminacee, che vengono estratti direttamente dalla spiga con l'uccello che si tiene appollaiato sullo stelo: essa può essere integrata con bacche, germogli e piccoli invertebrati.

Riproduzione[modifica | modifica wikitesto]

La riproduzione di questi uccelli non è mai stata osservata, ma si ritiene che essa non differisca significativamente, per modalità e tempistica, da quella di altre specie congeneri ed in generale degli estrildidi.

Distribuzione e habitat[modifica | modifica wikitesto]

La specie è stata finora osservata in un'area piuttosto circoscritta nello stato di Anambra (dal quale deriva il suo nome comune), in Nigeria centro-meridionale.

Il suo habitat è rappresentato dalle aree di erba alta e dai canneti lungo le sponde dei fiumi: essa è stata inoltre osservata in una piantagione di manioca.

Tassonomia[modifica | modifica wikitesto]

In virtù della scarsità d'informazioni su questi uccelli, il loro status tassonomico è ancora oggetto di dibattito: mentre alcuni studiosi sarebbero propensi a classificarla come sottospecie dell'affine astrilde petto castano[4][5], attualmente si opta generalmente per la sua classificazione come specie a sé stante[2].

Il nome scientifico della specie deriva dall'unione delle parole greche πολιός (poliós, "grigio") e παρειά (pareia, "guancia"), col significato di "dalle guance grigie", in riferimento alla livrea di questi uccelli.

Note[modifica | modifica wikitesto]

- ^ (EN) BirdLife International 2012, Estrilda poliopareia, su IUCN Red List of Threatened Species, Versione 2020.2, IUCN, 2020.

- ^ a b (EN) F. Gill e D. Donsker (a cura di), Family Estrildidae, in IOC World Bird Names (ver 9.2), International Ornithologists’ Union, 2019. URL consultato il 10 maggio 2014.

- ^ Fry, C. H. & Keith S., The Birds of Africa, VII, Christopher Helm, 2004, ISBN 0-7136-6531-9.

- ^ Sibley, C. G. & Monroe, B. L., Distribution and Taxonomy of Birds of the World, Yale University Press, 1990.

- ^ Dowsett, R.J. & Forbes-Watson, A. D., Checklist of Birds of the Afrotropical and Malagasy Regions, Tauraco Press, 1993, ISBN 2-87225-000-X.

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

Altri progetti[modifica | modifica wikitesto]

Wikispecies contiene informazioni su Astrilde dell'Anambra

Wikispecies contiene informazioni su Astrilde dell'Anambra