Utente:Saint/locomotiva sandbox

{{Trasporti}} La locomotiva è il mezzo ferroviario che imprime il movimento al treno generalmente trainandolo ma anche spingendolo, come avviene con i moderni convogli reversibili.

A volte locomotiva e convoglio sono uniti insieme in un unico rotabile (automotrici) o complesso di più carrozze unite in un unico veicolo snodato, a volte gli assi motori distribuiti lungo il convoglio. In questo caso abbiamo un elettrotreno se la trazione è elettrica e autotreno se la trazione è diesel.

Queste configurazioni sono preferite nei convogli dove si cerca di limitare al massimo il peso o per questioni di economia di esercizio, come nei casi dei convogli per il traffico locale, o per questioni di velocità.

Tecnica[modifica | modifica wikitesto]

Le locomotive possono essere in generale suddivise in tre categorie:

Si rimanda alle tre voci indicate per l'approfondimento della tecnica e della storia di ciascuna tipologia.

Nel corso degli anni sono state speriemntate, con scarso successo, anche altre tipologie, ad esempio a vapore con trasmissione elettrica, con turbine di gas, con motori aereonautici ad elica ed a reazione.

La potenza installata sui vari mezzi varia, da poche centinaia di Kilowatt ad alcuni megawatt come capita nelle locomotive di costruzione recente.

Tutte le locomotive hanno in comune il fatto che sfruttano il peso che grava sugli assi motori (peso aderente) per scaricare la potenza prodotta da uno o più motori; contrariamente a quanto si pensò nella prima metà del '800, nel punto di appoggio tra ruota e rotaia (grande più o meno come una monetina da cinque eurocent) il peso della locomotiva è in grado di generare un attrito sufficiente tramite la semplice aderenza naturale. Solo in casi di pendenze molto elevate si ricorre all'uso della cremagliera per aumentare artificialmente l'aderenza della locomotiva.

Sempre comune a tutte le locomotive è la presenza di organi di aggancio e repulsione per essere unite al resto del convoglio. Sulle automotrici questi organi consentono di creare composizioni più o meno pesanti a seconda delle necessità, mentre sugli elettrotreni sono in genere installati per permettern la manovra del veicolo inattivo. Si accompagnano agli organi di aggancio e repulsione le condotte dei freni e, per i treni passeggeri, quelle della corrente e, in alcuni casi, quelle dei cavi con cui un macchinista può telecomandare più unità in trazione multipla.

Soni rare e di uso limitato praticamente alla sola manovra, sono le locomotive senza una cabina per i macchinisti; le cabine sono in genere due per favorire un uso bidirezionale del mezzo senza che questo debba essere girato, come era pressoché indispensabile con le locomotive a vapore. La consuetudine recente di usare convogli reversibili, in cui la locomotiva può sia tirare il convoglio che spingerlo, controllata a distanza da una carrozza pilota, ha fatto nascere locomotive con una sola cabina allo scopo di migliorare l'aereodinamica, ridurre i costi di costruzione e offrire facilitazioni nel servizio, permettendo al capotreno di recarsi nella cabina di guida mentre il convoglio è in marcia.

Storia della locomotiva[modifica | modifica wikitesto]

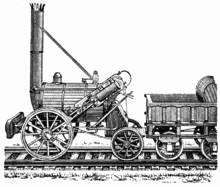

ll primo esempio di locomotiva si ebbe nel 1801 in Inghilterra come applicazione della macchina a vapore ad opera di Richard Trevithick ma la vera fortuna di questi mezzi si cominciò con la Locomotiva_Rocket di George Stephenson che possiamo considerare come la prima locomotiva moderna.

Le prime locomotive erano piccole a due o a tre assi, a vapore e con velocità operative che oggi possono essere definite ridicole ma che all'epoca vennero considerate elevate. Nell'evoluzione delle locomotive a vapore, durata senza interruzione fino alla fine del XX secolo, potenza e velocità crebbero, così come crebbero le dimensioni: si ebbero giganti come la Big Boy di cinquanta metri circa, capace di uno sforzo di trazione di oltre sessanta tonnellate; e si ebbero velociste come la classe A4 inglese capace, con la Mallard di raggiungere 202 km/h.

Mentre le locomotive a vapore dominavano la scena, cominciarono a comparire le locomotive elettriche. Il primo treno con trazione elettrica fu il trenino dimostrativo di Siemens e Halske presentato alla Fiera di Berlino nel 1879.

La trazione elettrica si mostrò subito appetibile per i leggeri veicoli tranviari, non presentando né emissioni gassose e nemmeno solide (Londra cominciava ad aver seri problemi nello smaltire lo sterco degli equini impiegati sulle sue linee tranviarie).

Man mano che le capacità tecniche migliorano, la trazione elettrica comincia ad essere sperimentata con successo in vari stati europei poveri di giacimenti di carbone mentre la disponibilità di elettricità pare maggiore (Baviera, Svizzera, Italia) e nel 1905 - anno in cui Rete Adriatica, Rete Mediterranea e Rete Sicula vennero unite nelle FF.SS. - la trazione elettrica si era già affermata come la più valida sulle linee di montagna, sopratutto in Svizzera ed Italia, dove venne adottato un sistema progettato dall'ungherese Kàlmàn Kandò, basato sul'uso della corrente alternata trifase.

Inizialmente la progettazione delle locomotive elettriche seguì gli schemi della progettazione di quelle a vapore, le uniche su cui gli ingegneri avevano una qualche esperienza, ma già tra le due guerre mondiali si cominciano ad affermare i principi costruttivi che troviamo ancora oggi, in cui gli assi motori sono raggruppati in carrelli di due o, più raramente, tre assi in grado di ruotare e traslare rispetto alla cassa.

Sempre le due guerre mondiali apparve il tipo di locomotiva che determinò la scomparsa della trazione a vapore, la locomotiva diesel, destinata ad imporsi nel secondo dopoguerra.

Inizialmente i motori a combustione interna vennero usati solo per potenze limitate, dato che i tradizionali cambi non erano in grado di trasmettere le potenze richieste per una locomotiva. Ansaldo fece un esperimento di diesel con pistoni contrapposti collegati agli assi motori tramite bielle. Questo prototipo veniva avviato con un motore ad aria compressa analogo a quello a vapore tradizionale. In Germania fu sperimentata una variante in cui il motore diesel trasmetteva il moto ad un compressore la cui aria azionava nuovamente un motore simile a quello delle locomotive a vapore.

L'uso di motori a combustione interna aveva avuto già ampia sperimentazione sul materiale leggero e da manovra, con risultati notevoli (si pensi alle automotrici Bugatti, al Flieglende Hamburger e naturalmente alle varie automotrici italiane).

Fu l'introduzione dei cambio idrodinamico e della trasmissione elettrica a fare si che queste soppiantassero le locomotive a vapore permettendo economie nella manutenzione e nelle infrastrutture: una locomotiva a vapore richiede varie ore per passare da spenta a pronta al servizio, una locomotiva diesel minuti.

Il cambio idrodinamico sfrutta un fluido (usualmente olio) messo in movimento da una prima turbina, mossa il motore, per trasmettere il moto ad una seconda turbina e da questo quindi agli assi motori; la trasmissione elettrica utilizza invece un generatore elettrico, sempre mosso dal motore che produce la corrente utilizzata per azionare i motori in modo analogo a quanto accade nelle locomotive elettriche.

Come già affermato, poca fortuna ebbero le sperimentazione delle turbine a vapore, sia con trasmissione meccanica sia con trasmissione elettrica, e l'uso di motori aereonautici.

La locomotiva a turbina a gas è stata costruita nel 1933 dalle officine svedesi Gotaverken-Nohab in cui il motore è formato da una turbina azionata da un gas, non ha avuto un grande successo.

Anche la locomotiva a turbina costruita in america per la compagnia Union Pacific non ebbe seguito ed infine pure per i TGV le locomotive elettriche tradizionali sono state preferite a quelle con generatori mossi da turbine.

Oggi[modifica | modifica wikitesto]

Dopo cinquant'anni in cui le locomotive elettriche progredirono esclusivamente migliorando la componente elettrica e quella meccanica, negli anni '80 comincia ad affermarsi l'elettronica di potenza, e con quest'ultima la trazione elettrica sta tornando ai motori trifase, semplici e leggeri. Con l'elettronica di potenza è infatti possibile superare il grosso limite dei motori trifase sincroni, quello di aver la velocità di rotazione legata alla frequenza della tensione che li alimentazione: tramite appositi circuiti statici, installati a bordo del veicolo, la tensione di alimentazione viene variata in frequenza indipendentemente da quella prelevata dalla linea aerea.

Gli ingegneri stanno nuovamente inseguendo il sogno della locomotiva universale, a suo agio sia con pesanti merci oppure oltre i 200 km/h in testa a treni passeggeri per le lunghe distanze. Sempre l'elettronica di potenza sta abattendo un'altra barriera che si presenta tra le varie frontiere dei paesi dell'Unione Europea, la presenza di 4 diversi sistemi di alimentazione diversi (corrente continua o alternata, differenti tensioni di alimentazione), oggi sono presenti vari tipi di locomotive in grado di funzionare sotto due, tre o addirittura tutti e quattro i sistemi di alimentazione diversi.

La trazione diesel ha ancora largo uso laddove, per le grandi distanze è l'infrastruttura per la trazione elettrica non è proponibile (i.e. Stati Uniti, Russia), non è tradizionale (Regno Unito) oppure, per la scarsità di traffico, non può portare benefici economici. Anche per la trazione diesel si sono sperimentati e messi in servizio locomotive da 200 orari (Danimarca, Germania, Regno Unito).

Nel 2005 è entrata in funzione sulla linea Linkoeping-Vaestervinl (Svezia) la prima locomotiva spinta da biogas. La locomotiva consuma biogas prodotto dalla decomposizione di sostanze organiche ed emette una minor quantità di anidride carbonica rispetto a quella emessa da altri tipi di motori. Ha un'autonomia di 600 km e raggiunge una velocità massima di 130 km/h.

Nel maggio 2006 è stata sperimentata con successo sulla linea Mestre-Adria l'alimentazione di una automotrice diesel tradizionale (la 663 906 ST) con olio di girasole. Il motore non ha subito alcuna modifica, è stato aggiunto un serbatoio supplementare per l'olio di girasole ed una serpentina di riscaldamento per portarlo alla viscosità ottimale.

Il vapore ? Il vapore sopravvive in servizio regolare in alcune parti del pianeta, ma sopratutto principalmente come archeologia industriale grazie all'operato di varie associazioni che si preoccupano di preservare la storia della ferrovia ed i rotabili storici. C'è infine ancora qualcuno che pensa di costruire nuovamente locomotive a vapore per l'uso con treni turistici, dato che il loro fascino non è tramontato per nulla.

Tipi di locomotive in uso alle Ferrovie dello Stato[modifica | modifica wikitesto]

Per l'elenco di locomotori e mezzi rotabili in uso sulle reti italiane vedi Lista_dei_rotabili_italiani.

-

Mod. Gr. 880

-

Mod. Gr. 940

-

F.S. 640004, Rimini, 1973

-

F.S. 740002, Rimini, 1973

-

Locomotiva elettrica Corrente Continua 3000V F.S. E.424

-

Locomotiva elettrica Corrente Continua 3000V F.S. E.428 226

Locomotive famose nel mondo[modifica | modifica wikitesto]

Vapore[modifica | modifica wikitesto]

- La Pennydarren Locomotive di Richard Trevithick: la prima locomotiva a vapore funzionante (1804)

- La Blucher di George Stephenson, prima locomotiva da miniera a ruote flangiate.

- La Locomotion di George e Robert Stephenson: la prima locomotiva ad effettuare un servizio passeggeri (1825)

- La Rocket di Stephenson: la prima locomotiva in servizio commerciale, e la prima a essere coinvolta in un incidente mortale, il giorno della sua inaugurazione (1829-1830)

- A1 Pacific The Flying Scotsman: parte del famoso treno di lusso che collegava Londra a Edimburgo (1928)

- Coronation Scot: lo splendido streamliner biancoazzurro, detentore del record di velocità massima (183,4 km/h) e media (128,2 km/h) nel 1937

- The Mallard: La locomotiva dei record, 202 km/h nel 1936. La più veloce locomotiva a vapore tuttora esistente (anche se il record è contestato).

- Big Boy [1]: i mostri da 6500 cavalli usato per i lavori pesanti anni 1940

Elettriche[modifica | modifica wikitesto]

- Il treno sperimentale Siemens & Halske: il primo treno elettrico funzionante 1879

- Le locomotive streamline di Raymond Loewy, tra cui la Classe GG1

- L'ETR200, il primo elettrotreno rapido italiano 1936

- L'ALe 883

- L'ETR401, il primo treno a cassa oscillante attiva al mondo messo in servizio passeggeri, in Italia 1975

- Il TGV, prodigio di tecnologia francese 1981

Diesel[modifica | modifica wikitesto]

- Il City of Salina e il City of Portland, dall'aspetto futuristico 1935

- Il Burlington Zephir, la prima locomotiva streamline, "disegnata dal vento"

<nowiki<! [[ko:0 </nowiki>