Utente:Franco aq/sandbox6

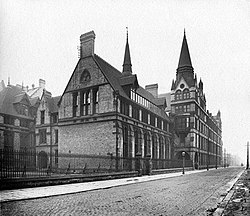

Manchester University Press[modifica | modifica wikitesto]

| Manchester University Press | |

|---|---|

| Stato | |

| Fondazione | 1904 |

| Fondata da | James Tait |

| Sede principale | Manchester |

| Settore | Editoria |

| Prodotti | libri, riviste accademiche |

| Sito web | manchesteruniversitypress.co.uk/ |

Manchester University Press è la casa editrice universitaria della Università di Manchester, pubblica libri e riviste accademiche. La Manchester University Press è diventata un editore internazionale, ma mantiene i collegamenti con l'Università.

È stata fondata nel 1904 da James Tai, inizialmente come Comitato delle Pubblicazioni dell'Università per pubblicare le ricerche accademiche intraprese presso la Victoria University of Manchester.

Attività[modifica | modifica wikitesto]

La Manchester University Press pubblica monografie e libri di testo per l'insegnamento accademico nell'istruzione superiore; ogni anno produce circa 200 nuovi libri e gestisce cinque riviste, specializzandosi in scienze umane e sociali.[1]

Open access[modifica | modifica wikitesto]

La Manchester University Press è stata attivamente coinvolta nell'open access.[2][3] È uno dei tredici editori a partecipare al progetto pilota Knowledge Unlatched, un approccio consortile di biblioteche globali per finanziare libri ad accesso apertos.[4]

Note[modifica | modifica wikitesto]

- ^ (EN) About - Manchester University Press, su manchesteruniversitypress.co.uk. URL consultato il 23 gennaio 2024.

- ^ (EN) Open Access Books, su manchesteruniversitypress.co.uk, Manchester University Press, 2021.

- ^ (EN) Open Access Journals, su manchesteruniversitypress.co.uk, Manchester University Press, 2021.

- ^ (EN) Good for publishers, su knowledgeunlatched.org.

Altri progetti[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]

Papiro di Ossirinco 668[modifica | modifica wikitesto]

| P. Oxy. IV 668 manoscritto | |

|---|---|

| |

| Opera | Epitome di Livio, XXXVII-XL e XLVIII-LV. |

| Epoca | III secolo |

| Lingua | latino |

| Supporto | papiro |

| Scrittura | onciale |

| Dimensioni | 26 × cm |

| Pagine | 1 |

| Ubicazione | Houghton Library |

Il Papiro di Ossirinco 668 (P. Oxy. IV 668) reca un'epitome dei libri XXXVII-XL e XLVIII-LV di Lvio.

Datato all'inizio del III o III-IV secolo, è scritto con una scrittura che può essere considerata sia il più antico semionciale sia il suo antenata, la cosiddetta scrittura rustica riformata.

È un opistografo e reca sul verso una piccola parte della Lettera agli Ebrei, classificata come Papiro 13.

Attualmente è conservato in due parti:

British Library, Inv. Nr. 1532, recto = P. Lit. Lond. 120 (British Library Papyrus 1532) Epitome of Livy XXXVII–XL, XLIX–LV

Museo egizio, Cairo, SR 3796 25/1/55/2 (11) = PSI 1291 (Papyrus PSI 1291) Epitome of Livy XLVII–XLVIII

Collegameti esterni[modifica | modifica wikitesto]

Vangelo copto degli Egiziani[modifica | modifica wikitesto]

The main contents concern the Sethiani Gnostici understanding of how the earth came into being, how Seth, in the Gnostic interpretation, is incarnated as Jesus in order to release people's souls from the evil prison that is creation. More specifically, the text can be divided into four parts concerning the creation of the heavenly world: the creation of the heavenly world, the creation and significance of the race of Seth, a hymn, and the history behind the creation of the text itself

I contenuti principali riguardano la visione gnostica dei Sethiani di come è nata la terra e di come Set si è incarnato come Gesù per liberare le anime delle persone dalla prigione malvagia che è la creazione. Più specificamente, il testo può essere diviso in quattro parti riguardanti: la creazione del mondo celeste, la creazione e il significato della progenie di Set, un inno e la storia dietro la creazione del testo stesso

It also contains a hymn, parts of which are unusual in being apparently meaningless sequences of vowels (thought to be a representation of early Christian glossolalia), although the vowels of the final paragraph (u aei eis aei ei o ei ei os ei) can be partitioned to read (in Greek) who exists as Son for ever and ever. You are what you are, you are who you are. One explanation could be that these vowels are connected to the divine name YHWH. Another possibility is that the vowels could represent a secret, sacred way for the soul of the reader to move closer to gnosis.

Parti dell'inno sono insolite sequenze di vocali apparentemente prive di significato; ritenuto un esempio di glossolalia paleocristiana, sebbene le vocali dell'ultimo paragrafo: << u aei eis aei ei o ei ei os ei >> possono essere suddivise per leggere in greco: <<chi esiste come Figlio nei secoli dei secoli. Tu sei ciò che sei, tu sei chi sei>>. è possibile che queste vocali siano collegate al nome divino YHWH oppure che rappresentino un modo segreto e sacro per l'anima del lettore di avvicinarsi alla gnosi.

Contenuto[modifica | modifica wikitesto]

Il testo propone una teogonia che sembra incrociare due tradizioni: quella della triade presentata nel Libro segreto di Giovanni e nella Protennoia trimorfica e un'altra, quella della pentade presente nella tradizione battesimale sethiana.

Questo testo, caratterizzato dall'esoterismo e che sembra sottolineare una tradizione battesimale di iniziazione, è un trattato sulla rivelazione che, nella sua prima parte, descrive attraverso cinque dossologie l'articolazione di un pantheon celeste, presieduto da una divinità autogena chiamata Grande Spirito Invisibile - caratterizzata da luce e silenzio - dalla quale deriva una triade di poteri ogdoadi: il padre, la madre, il figlio.

Il testo cita poi l'apparizione di un Eone che avvolge il pantheon luminoso, il che suggerisce un'influenza del misticismo ebraico.

Il pantheon vede quindi apparire una serie di esseri trascendenti, i principali dei quali sono la Vergine maschio Barbelo, il Bambino tre-volte-maschio, la Vergine maschio Youel (un doppio di Barbelo) ed Esephech il figlio del bambino (un doppio del Bambino)

[2].

Note[modifica | modifica wikitesto]

- ^ a b The apocryphal Gospels : a very short introduction, Oxford, Oxford University Press, 2009, pp. 56–58, ISBN 978-0-19-923694-7.

- ^ cf. John D. Turner, « Sethian Gnosticism : A Literary History », in Nag Hammadi, Gnosticism and Early Christianity, éd. C.W. Hedrick and R. Hodgson; Peabody, MA: Template:Lien, 1986, p. 55-86 ; Madeleine Scopello, Femme, gnose et manichéisme : de l'espace mythique au territoire du réel, éd. Brill, 1997, p. 53 extrait en ligne

- Paul Foster, The apocryphal Gospels : a very short introduction, Oxford, Oxford University Press, 2009, pp. 56–58, ISBN 978-0-19-923694-7.

Servizio dei Fari e del Segnalamento Marittimo[modifica | modifica wikitesto]

il Servizio dei Fari e del Segnalamento Marittimo della Marina Militare gestisce i fari disposti lungo le coste italiane, inclusa la Lanterna di Genova, opera al servizio dei naviganti civili e militari dal 1910, anno in cui la competenza passò all'allora Regia Marina dal Ministero dei trasporti[1].

Il servizio è gestito con personale civile e militare, ed è diviso in cinque zone, La Spezia, Venezia, Taranto (con sezione distaccata a Napoli), La Maddalena e Messina, più un ufficio tecnico dei fari a La Spezia e un ispettorato per il supporto logistico e dei fari a Roma, da cui dipendono tutti i comandi di zona (a loro volta dipendenti anche dai vari comandi e dipartimenti militari marittimi) e il già citato ufficio tecnico[1].

Il Servizio dispone di 157 fari e 667 fanali (comprese mede e boe)[1].

In Italia il sistema dei segnalamenti marittimi è costituito, al 1985, di:[2]

- 58 fari principali con ottica rotante;

- 109 fari secondari con ottica fissa;

- 522 fanali;

- 67 boe luminose; 18 mede luminose; 19 radiofari; 27 nautofoni;

- 1 racon, con una forza di 62 militari e 426 civili.

Mantenimento[modifica | modifica wikitesto]

La gestione del sistema è affidata al Servizio Fari della Marina Militare Italiana. Il servizio è organizzato in sei comandi-zona con rispettive sedi a:[2]

- La Spezia per l'Alto Tirreno;

- La Maddalena per la Sardegna;

- Napoli per il Basso Tirreno;

- Messina per la Sicilia;

- Taranto per lo Ionio e il- Basso Adriatico;

- Venezia per l'Alto Adriatico e per l'Adriatico Centrale

ed ha alle sue dipendenze una cinquantina di militari e 362 civili, di cui 161 hanno la qualifica di faristi, ovvero personale di reggenza (i "guardiani dei fari") che provvede alla condotta e alla manutenzione dei fari e dei segnalamenti. Il numero dei faristi sta progressivamente diminuendo con la progressiva automazione degli impianti luminosi.

Storia[modifica | modifica wikitesto]

Anche l'Italia è ricca di fari, molti di origine antica (il Regno delle Due Sicilie fu il primo Stato italiano ad organizzare una moderna rete di fari[3]).

Dopo il 1860, con l'Unità d'Italia, il nuovo Stato dovette affrontare in modo sistematico l'illuminazione dei suoi 8000 chilometri di coste e nacquero così molti nuovi fari: i fari e i segnalamenti marittimi italiani che nel 1861 non superavano i 50, nel 1916 erano già 512. Un esempio è il faro di Capo Sandalo, sull'isola di San Pietro, in Sardegna, costruito nel 1864 su un alto scoglio a picco sul mare con una torre di 30 metri (138 metri l'altezza sul livello del mare) e portata 28 miglia.

Dopo la seconda guerra mondiale un programma di ristrutturazione e ammodernamento del sistema di segnalamenti ne portò il numero ai circa 1000 attuali, di cui 167 fari e 506 fanali.[2]

Una nave di rilevanza storica fu la Rampino, che servì sotto tre marine militari e venne dismessa nel 1976.

Note[modifica | modifica wikitesto]

- ^ a b c Fari e segnalamenti, su marina.difesa.it. URL consultato il 25 febbraio 2011.

- ^ a b c Sito Marina Militare, su marina.difesa.it. URL consultato il 01-02-2010.

- ^ Lamberto Radogna, Storia della marina mercantile delle Due Sicilie, Mursia, pag. 149

Maione da Bari[modifica | modifica wikitesto]

Le origini di Maione da Bari sono oscure. Secondo alcuni storici come Francesco Giunta[1], apparteneva ad una famiglia borghese di origine greca, mentre per Graham A. Loud[2] e Hiroshi Takayama[3], era di origine latina.

Maione è figlio di un certo Léon de Rayza († 1155) e di Kuraza († 1158). Secondo il cronista Ugo Falcando, suo principale detrattore, era di bassa estrazione e in gioventù aveva esercitato il mestiere del padre, commerciante di olio a Bari. Per Ferdinand Chalandon[4], che suo padre fosse un commerciante d'olio è molto probabile ma in ogni caso Léon de Reiza fu un personaggio abbastanza importante a Bari dove esercitò la funzione di giudice (menzionato tra il 1119 e il 1155). Maione, che è noto per essere piuttosto colto, dovette ricevere un'educazione molto completa; interessato alle cose dello spirito e dilettandosi nella scrittura, compose per il figlio una Expositio orationis Dominicae (Esposizione dell'Orazione domenicale), e chiese allo studioso Enrico Aristippo, arcidiacono di Catania, di tradurre il filosofo greco Diogene Laerzio.

- ^ Francesco Giunta, Bizantini e bizantinismo nella Sicilia normanna, Palumbo, 1974.

- ^ G. A. Loud, La Chiesa latina nell'Italia normanna, Cambridge University Press, 2007.

- ^ Hiroshi Takayama, L'amministrazione del regno normanno di Sicilia , BRILL, 1993.

- ^ Ferdinand Chalandon, Storia della dominazione normanna in Italia e in Sicilia (T. II), Parigi 1907.

Ugone (arcivescovo)[modifica | modifica wikitesto]

| Ugone arcivescovo della Chiesa cattolica | |

|---|---|

| |

| |

| Incarichi ricoperti | arcivescovo di Capua e Palermo |

| Deceduto | 1161 |

Ugone o Ugo (... – Palermo, 1161) forse di origine normanna o franca, fu arcivescovo di Capua (come Ugo II) dal 1129 al 1135 e arcivescovo di Palermo (come Ugone o Ugo I) dal 1150 fino alla morte.

Secondo Graham A. Loud Ugone divenne arcivescovo di Capua prima del 1150, succedendo a Goffredo, ex vescovo di Dol, che era stato nominato alla sede capuana intorno al 1145[1].

Nel 1150, in seguito ad un accordo tra il re Ruggero II di Sicilia e papa Eugenio III, Ugone fu trasferito da Capua alla sede di Palermo. Il precedente arcivescovo in carica, Ruggero Fesca, menzionato l'ultima volta nel marzo 1147, nel frattempo era morto o era stato deposto[2]. Il trasferimento di Ugone ebbe luogo formalmente in novembre, a Ferentino. Eugenio concesse a Ugone il pallium ma rifiutò di confermare la sede metropolitana precedentemente istituita a Palermo dall'antipapa Anacleto II[3].

Il giorno di Pasqua del 1151 a Palermo, Ugone, usando l'autorità del pallium,[4] incoronò re di Sicilia il figlio di re Ruggero II, Guglielmo, associato al potere dal padre; quando Ruggero morì nel 1154 Guglielmo rimase unico re[3].

Nel 1155 dei ribelli presero il castello di Butera e iniziarono a razziare le campagne siciliane professando lealtà al re e accusando l'arcivescovo Ugone di complottare con l'ammiraglio Maione da Bari per rovesciare Guglielmo e insediare Maione come re; ciononostante Guglielmo, durante la lunga malattia che quell'anno lo afflisse da settembre a Natale, ripose la sua fiducia in Ugone e Maione.

Successivamente Ugone, insieme a Maione e Romualdo di Salerno, fu tra i negoziatori del Trattato di Benevento stipulato con papa Adriano IV nel 1156[5], che contribuì a pacificare i rapporti tra il Papato e il regno siculo-normanno.

Nella notte tra il 10 e l'11 novembre 1160 Maione si trovava nella casa dell'arcivescovo, dove Ugone giaceva malato, quando fu aggredito e ucciso dal nobile Matteo Bonello[6]; Ugone fu complice di Bonello nell'assassinio del potente Maione, longobardo divenuto grande ammiraglio, era il personaggio più importante del Regno di Sicilia dopo il re, odiato dai baroni italo-normanni.

La data della morte di Ugone è incerta, il fatto che l'arcivescovo di Salerno Romualdo II Guarna officiò l'incoronazione di Guglielmo II nel maggio 1166 suggerisce che in quel momento la sede di Palermo fosse vacante. Ugo Falcando sottintende che vi furono ripetuti tentativi falliti di eleggere un arcivescovo della sede vacante prima della nomina di Stefano di Perche, nel novembre 1167. Ciò sembrerebbe collocare la morte di Ugone diversi anni prima, mentre una donazione di terreni all'arcidiocesi datata aprile 1145 dimostra che Palermo a quel tempo aveva ancora un arcivescovo[7].

Ugone commissionò traduzioni latine di opere greche a Enrico Aristippo, attivo a Palermo negli anni cinquanta del XII secolo.[8].

Note[modifica | modifica wikitesto]

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

- John Julius Norwich, Il Regno nel Sole 1130-1194, traduzione di Elena Lante Rospigliosi, Milano, Mursia, 1971 (ediz. orig. (EN) The Kingdom in the Sun 1130-1194, Londra, Longman, 1970).

- (EN) Donald Matthew, The Norman Kingdom of Sicily, Cambridge University Press, 1993, ISBN 9780521269117.

- G. A. Loud e Thomas E. J. Wiedemann, The history of the tyrants of Sicily by "Hugo Falcandus," 1154-69, tradotto e annotato da Graham A. Loud e Thomas E. J. Wiedemann, Manchester University Press, 1998, ISBN 0719054354.

- (EN) G. A. Loud, The Latin Church in Norman Italy, Cambridge University Press, 2007, ISBN 978-0-521-25551-6.

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]

- IL GRANDE AMMIRAGLIO MAIONE E MATTEO BONELLO, su Storiologia. URL consultato il 16 gennaio 2024.

Pandone di Capua[modifica | modifica wikitesto]

Pandone di Capua, detto Pandone il Rapace (... – 862 o 863), è stato un nobile longobardo, fu conte di Capua dall'861 all'862.

Figlio secondogenito di Landolfo I di Capua e fratello di Landone I. Alla morte del padre, nell'843, Landone gli succedette come conte, mentre Pandone e il loro fratello minore Landolfo furono associati come co-governanti, ma senza potere reale, infatti egli risiedette a Salerno, dove divenne marpahis.

Alla morte di Landone, nell'861, gli succedette il figlio Landone II, ma Pandone si accordò con il fratello Landolfo, frattanto divenuto Vescovo di Capua, per deporre il nipote e mandarlo in esilio insieme alla di lui madre Aloara ed ai fratelli; gli lasciò il feudo di Caiazzo, si proclamò principe di Capua e si dichiarò indipendente dal Principe di Salerno (862).

Attorno all'863 distrusse la vecchia città di Caserta catturando il nipote Landenolfo (fratello di Landone II) e una quarantina di primarii (uomini importanti) della città. Fece poi costruito una nuova fortificazione nel luogo dove si è poi sviluppata la moderna Caserta, ed una torre che attualmente è inclusa nel Palazzo della Prefettura, un tempo sede dei conti di Caserta e più tardi, residenza reale.

Pandone morì in battaglia contro Guaiferio di Salerno dopo un regno di un anno e cinque mesi. Suo figlio maggiore Pandenolfo cercò di succedergli, ma venne immediatamente espulso con i suoi fratelli dallo zio vescovo che si proclamò conte Landolfo II di Capua.

Famiglia[modifica | modifica wikitesto]

Pandolfo sposò Arniperga con la qual ebbe tre figli :

- Pandenolfo che fu il primo dei conti di Caserta

- Landenolfo vescovo di Capua nell'879.

- Arniperga di Capua, che sposò Radelchi II di Benevento.

Note[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]

- (LA) Chronica Sancti Benedicti Casinensis, su oeaw.ac.at, Österreichische Akademie der Wissenschaften.

- (EN) Charles Cawley, Chapter 3. CAPUA - A. LOMBARD COUNTS of CAPUA 842-1098, su SOUTHERN ITALY (1), MEDIEVAL LANDS, 19 giugmo 2014. URL consultato il 7 giugno 2015.

Vardan Arewelci[modifica | modifica wikitesto]

Vardan Arewelc'i ela sua Compilazone Storica

Vardan, nom courant en Arménie, a été désigné Arewelci qui signifie "orientale" on l'appelle aussi " mec " (le Grand)

Come Kirakos, Vardan is believed to have been born in 1200-1210. Nothing is known about his parents or family. One of his early teachers was Yovhannes Vanakan (d. 1251), whom Vardan refers to in his History as "our glorious father" and whose now-lost historical work Vardan, like Kirakos, employed (43).

[28] Around 1239-40, Vardan visited Jerusalem on a pilgrimage and then went to Cilicia, ca. 1240-41 where he was received very favorably by king Het'um I and the reigning kat'oghikos Constantine Barjraberdc'i (1220-68) (44). Kirakos Ganjakec'i states that the kat'olikos entrusted Vardan with an encyclical which the latter brought back to eastern Armenia for the signatures of the somewhat reluctant bishops, monks, and princes. Presumably Vardan visited most of these dignitaries in person, a journey which would have taken him from Karin/Erzerum to Ani, Kars, Bjni, Amberd, Haghbat, Sanahin, Getik, Hagharcin, Kech'aru, Hawuc' T'arh, Ayrivank' (Geghard), Yovhanhavank', Saghmosavank', Horomos, to Aghbania, to his teacher [29] Vanakan, and to the prince of princes Awak Zak'arean (45). Vardan then sent the signed document back to the kat'oghikos (46).

In 1264/65 a merchant named Shnorhawor took Vardan to see Hulegu-Khan who deeply honored the great scholar (47). Sometime in 1266 Vardan's History was stolen, the work still unfinished. However one and a half years later he was able to retrieve it (48). V ardan spent his last years [30] at Haghbat and Xorhvirap (49). According to Grigor Aknerc'i, he died in 1271/72, the same year as his friend Kirakos (50).

Vardan made use of Kirakos Ganjakec'i's History of Armenia (51). He derived another source of his information [31] from personal acquaintance with the principals of the day. As was mentioned above, the erudite Vardan, praised as "the learned and brilliant vardapet" (52) by his classmate Kirakos was a valued friend both of king Het'um I of Cilicia, and of the kat'oghikos. Kirakos wrote: "He went to the kat'oghikos [Constantine] who rejoiced exceedingly at his sight. The kat'oghikos kept [Vardan] with him for a long time, binding the latter to himself with affection, for he never wanted him to depart" (53). When Vardan took the kat'oghikos' encyclical East for ratification, he visited all the important Church and lay personalities of the period. In addition to his intimacy with prominent Armenians, Vardan was personally acquainted with the Mongol Il-Khan Hulegu (1255-65) and his Christian wife Doquz-Khatun (54). The account [32] of a man enjoying such authority among his own people and their foreign overlords is of exceptional importance (55).

- Vardan Arewelc'i, Hawak'umn patmut'ean Vardanay vardapeti lusabaneal (Compilation of History by Vardapet Vardan Arewelc'i),(l'opera è conosciuta anche con il titolo 'Patmutiwn tiezerakan), Alisan, Venezia, 1862

- Vardan, Arewelti, ca. 1198-1271. The historical compilation of Vardan Arewelci (Washington, D.C.: Dumbarton Oaks Trustees for Harvard University, 1989).

The work is also known under title: Patmutiwn tiezerakan.

- Elishe. History of Vardan and the Armenian War, trans. Robert W. Thomson (Cambridge and London: Harvard University Press, 1982).

Kirakos' name is mentioned in 1265 by his classmate and fellow-historian Vardan Arewelc'i from whom the author requested and received a commentary on the Song of Songs (32).

The Historical Compilation of Vardan Arewelci

Auteur(s) / Author(s:)THOMSON R. W. ;

Résumé / Abstract: Traduction anglaise de l'éd. Alisan (Venise, 1862) de cette Chronique (p. 141-224) intitulée en arménien " Recueil historique ", rédigée peu après 1267.

Vardan est aussi l'auteur de Fables, d'une Géographie, d'une Grammaire, d'un Commentaire de Daniel, du Cantique des Cantiques, des Psaumes

il est mort en 1271.

Aux pages 130-140, l'A. résume la Chronique, qui va de l'AT à l'an 1264.

Revue / Journal Title Dumbarton Oaks Papers

Source / Source 1989, vol. 43, pp. 125-226 (3 p.)

Langue / Language Anglais

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

- Robert W. Thomson, The historical compilation of Vardan Arewelcʿi. Dumbarton Oaks Papers 43, 1989, 125-226.

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]

La seigneurie de Mélitène[modifica | modifica wikitesto]

La città di Melitene era governata dall'armeno Gabriele, che l'aveva ricevuta da Philaretus Brakhamius. Minacciato dai Danishmendidi, egli chiese aiuto e protezione prima (nel 1100) a Boemondo di Taranto, principe d'Antiochia, poi (nel 1101) a Baldovino di Le Bourg, conte di Edessa, offrendo a quest'ultimo la mano di sua figlia Morfia. Ma la popolazione siriana di Melitene si rivoltò e consegnò la città a Danishmend Ghazi, che fece uccidere Gabriele.

Signore di Melitene[modifica | modifica wikitesto]

- 1085-1103 : Gabriele di Melitene

Note[modifica | modifica wikitesto]

Conti titolari di Edessa - non pubblicato[modifica | modifica wikitesto]

1149-1159 : Joscelin II de Courtenay

1159-1200 : Joscelin III de Courtenay, figlio del precedente

Il re Pietro I di Cipro nel 1365 rileva il titolo di Conte di Edessa (Conte di Rochas, Rohas, Ruchas oppure Roucha, secondo la terminologia allora in uso presso i crisitiani di Terra Santa e di Cipro) a favore di un membro della nobiltà cipriota.

- Giovanni du Morf ( ,+1379 circa), nobile cipriota e consigliere del re Pietro I, ricevette il titolo di Conte di Edessa nell'ottobre 1365 ad Alessandria, dopo la presa della città da parte delle truppe reali.

- Filippo du Morf, suo figlio, fine XIV secolo.

- Maria du Morf ? début XVe s.

- Jacques de Grenier ( ,+1447), inhumé à Sainte-Sophie de Nicosie.

- Morf de Grenier (nato nel1437,+1501) son fils, partisan du roi Jacques II de Chypre. Exilé par Venise de 1474 à 1486.

- Helena de Grenier, ( ,+1503) sa fille, sans postérité.

- Zegno I Synglitico ( ,+1549), noble chypriote appartenant à une famille d'origine grecque. Achète le titre à la République de Venise en 1521.

- Zacho Synglitico (+1563), son fils.

- Zegno II Synglitico (+1570), son fils, meurt en combattant l'invasion turque de 1570.