Nebulosa di Westbrook

| Nebulosa di Westbrook Nebulosa protoplanetaria | |

|---|---|

| |

| Dati osservativi (epoca J2000) | |

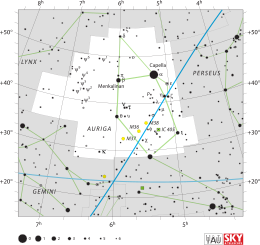

| Costellazione | Auriga |

| Ascensione retta | 04h 42m 53.64s[1] |

| Declinazione | +36° 06′ 53.4″[1] |

| Caratteristiche fisiche | |

| Tipo | Nebulosa protoplanetaria |

| Classe | B0 |

| Altre designazioni | |

| CRL 618, IRAS 04395+3601, 2MASS J04425364+3606534, RAFGL 618[1] | |

| Mappa di localizzazione | |

| Categoria di nebulose protoplanetarie | |

La Nebulosa di Westbrook (o CRL 618) è una nebulosa protoplanetaria bipolare situata nella costellazione dell'Auriga. È in fase di formazione innescata da una stella che è ha superato la fase di gigante rossa e ha cessato la fusione nucleare nel suo nucleo. La stella che ha innescato la formazione è occultata al centro della nebulosa e sta espellendo gas e polveri a velocità che raggiungono i 200 km/s.[2]

La nebulosa ha ricevuto la sua denominazione in memoria di William E. Westbrook, che l'aveva studiata per il suo dottorato di ricerca e che è morto nel 1975 all'età di soli 26 anni.[3]

Descrizione[modifica | modifica wikitesto]

La nebulosa ha cominciato a formarsi circa 200 anni fa ed è costituita principalmente di gas molecolare. La parte esterna della nebulosa è il risultato delle interazioni tra il rapido flusso bipolare e il gas che viene espulso quando la stella passa attraverso la fase del ramo asintotico delle giganti (AGB). I lobi sono inclinati di circa 24° rispetto alla nostra linea di vista. L'energia irradiata dalla nebulosa deriva dalla diffusione della luce che proviene dalla stella al suo centro e emessa da una regione H II compatta che circonda la stella, oltre che dall'energia dei gas eccitati dallo shock nei due lobi.[5]

Le dinamiche dell'inviluppo di gas molecolare possono essere studiate esaminando le linee di emissione spettrali collegate alle transizioni rotazionali del monossido di carbonio. Questi spettri mostrano due distinte componenti della velocità. Gli stretti nuclei centrali delle linee spettrali mostrano il familiare profilo parabolico del vento stellare lento (20 km/sec) a alta profondità ottica tipico di una stella del ramo asintotico delle giganti (AGB). Il materiale è stato espulso prima che l'oggetto diventasse una nebulosa protoplanetaria e costituisce la maggior parte della massa nebulare. È visibile anche una seconda componente che originata dal molto più veloce vento della fase post-AGB. La componente del vento veloce (>190 km/sec) diventa predominante nelle linee spettrali a alta frequenza e alta energia, perché i venti veloci hanno una temperatura più alta del debole vento della fase AGB.[4]

Si ritiene che la stella centrale sia di classe B0 e che abbia una luminosità pari a 12.200 volte di quella del Sole.[5] La fotosfera della stella ha raggiunto una temperatura sufficiente a ionizzare la nebulosa e la regione di ionizzazione si sta espandendo rapidamente. Le dimensioni e il tasso di crescita indicano che la ionizzazione è iniziata nel 1971.[6] Quando sarà stata ionizzata una porzione consistente della nebulosa, essa diventerà una nebulosa planetaria. Questo significa che la nebulosa di Westbrook si trova a uno stadio evoluzionario un po' più avanzato della Nebulosa Uovo, la cui stella centrale di classe F5 non ha ancora raggiunto la temperatura sufficiente a iniziare la ionizzazione dell'inviluppo gassoso.

Note[modifica | modifica wikitesto]

- ^ a b c Westbrook Nebula -- Post-AGB Star, in SIMBAD, Centre de Données astronomiques de Strasbourg. URL consultato il 16 aprile 2009.

- ^ Christensen, Lars Lindberg e Tielens, A.G.G.M., A stellar cocoon soon to hatch to a butterfly, European Space Agency, 31 agosto 2000. URL consultato il 12 giugno 2013.

- ^ Westbrook, W. E., Gezari, D. Y., Hauser, M. G., Werner, M. W., Elias, J. H., Neugebauer, G. e Lo, K. Y., One-millimeter continuum emission studies of four molecular clouds, in Astrophysical Journal, vol. 209, 1976, pp. 94–101, Bibcode:1976ApJ...209...94W, DOI:10.1086/154695.

- ^ a b C.F. Gammie, G.R. Knapp, K. Young, T.G. Phillips e E. Falgarone, A Very Fast Molecular Outflow from the Proto-Planetary Nebula CRL 618, in The Astrophysical Journal, vol. 345, ottobre 1989, pp. L87–L89, Bibcode:1989ApJ...345L..87G, DOI:10.1086/185559. URL consultato il 15 novembre 2020.

- ^ a b Contreras, C. S., Sahai, R. e Gil de Paz, A., Physical structure of the protoplanetary nebula CRL618. I. Optical long-slit spectroscopy and imaging, in Astrophysical Journal, vol. 578, n. 1, ottobre 2002, pp. 269–289, Bibcode:2002ApJ...578..269S, DOI:10.1086/342316, arXiv:astro-ph/0206200.

- ^ D. Tafoya, L. Loinard, W.H.T. Vlemmings, I. Marti-Vidal e G. Pech, Rapid angular expansion of the ionized core of CRL 618 (PDF), in Astronomy and Astrophysics, vol. 556, 22 luglio 2013, pp. A35, Bibcode:2013A&A...556A..35T, DOI:10.1051/0004-6361/201321704, arXiv:1306.2630. URL consultato il 15 novembre 2020.

Altri progetti[modifica | modifica wikitesto]

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Westbrook Nebula

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Westbrook Nebula